当“华小礼堂禁酒令撤回”登上新闻首页时,许多人以为这只是教育部的一纸文件更改。然而,几天内,从安华的言论澄清到内阁的统一表态,再到华社的公开回应,事件迅速从校园议题扩散至社会治理层面。

这项决定并非单纯的“是否能在礼堂供应酒”的问题,而是折射出马来西亚多元社会中政策协调、文化敏感与制度弹性的真实样貌。

“华小礼堂禁酒令撤回”:政策背景与社会反应交织

教育部早前发出的“校园场地禁酒指令”,原意是为确保教育机构的中立与安全。但当指令波及华小礼堂租借用途时,立即引发争议。许多华校的礼堂长期作为社区活动空间,婚宴、筹款晚宴或文艺表演都依赖场地租借维持经费。

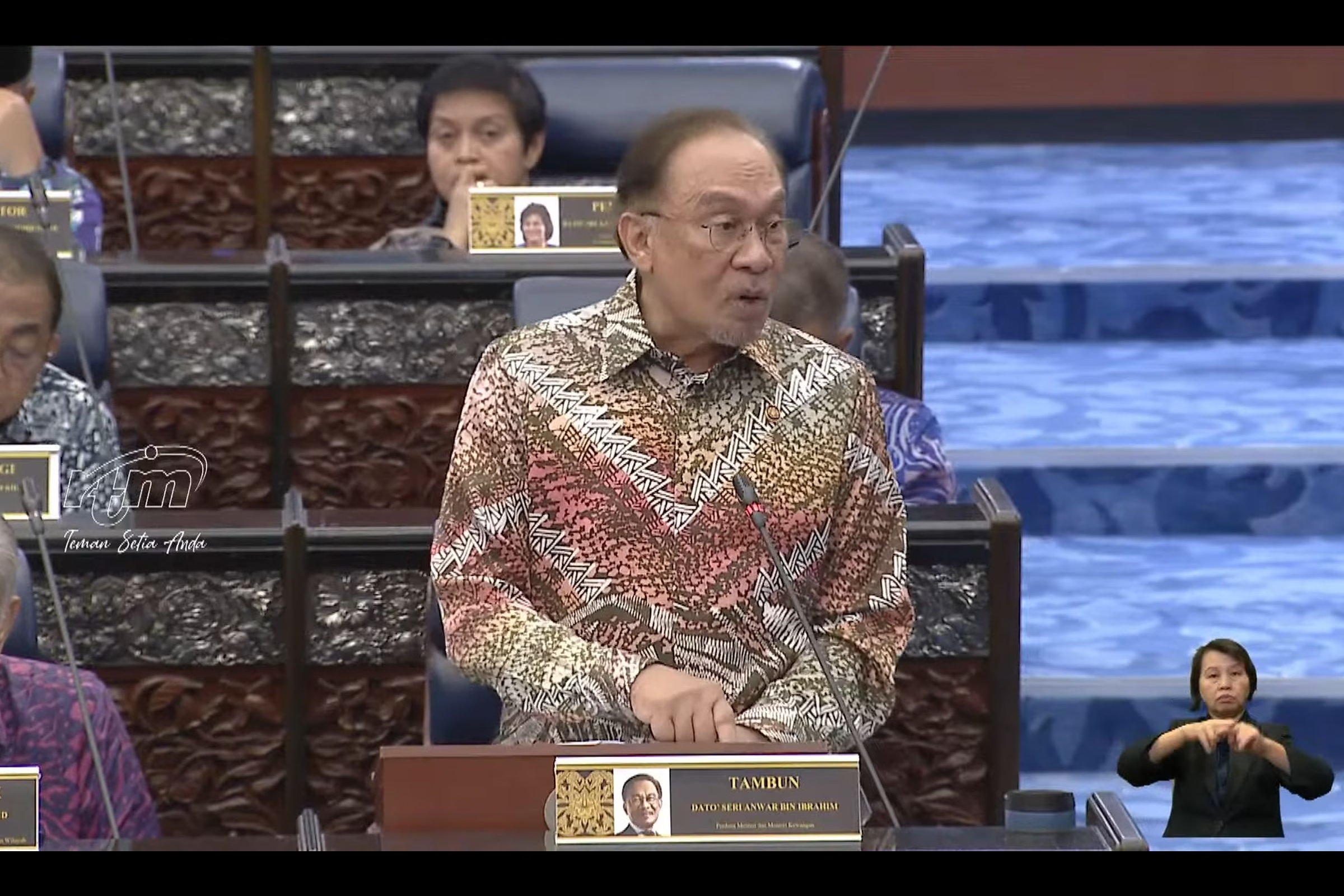

内阁最终决定撤回禁酒令,强调维持现状,并尊重校方与家教协会的自治空间。安华随后澄清,政府从未有意干预华校传统,而教育部也承诺重新检视相关指引。此举暂时平息了舆论风波,却也暴露出政策制定过程中“沟通断层”的现实。

6063-aspect-ratio-600-3152369-edited.jpg)

“华小礼堂禁酒令撤回”与校园自主权的制度磨合过程

“礼堂是社区的延伸,而非仅属于课堂的空间。”这是多位校长在事件中反复提到的一句话。

事实上,华校历来拥有较高程度的自主管理权,但这种自治往往在制度执行层面受到政策统一化的冲击。教育部的指令若未区分“校内教学活动”与“校外社区用途”,容易造成误解与抗拒。

因此,撤令不仅意味着让政策“退一步”,更反映政府在面对多元文化社会时,必须重新校准决策机制,让地方声音真正进入政策循环,而非事后修正。

社会信任与政策沟通再平衡的启示

“华小礼堂禁酒令撤回”的最大意义,不仅在于一纸行政调整,而在于政府与社会之间信任机制的修复。

对于多元社会而言,政策不仅要公平,也要被理解。倘若制度沟通缺乏共识,任何善意都可能被误读为偏见。此次风波让教育部更清楚地意识到,政策执行的“文化语境”与“制度逻辑”必须并行。

未来,教育部若能建立公开咨询机制,允许家教协会或校董会参与草拟阶段,类似的误会将更容易被化解。

—图片转载至网络

从撤令事件看治理弹性与社会成熟度

这次事件的另一层启示,是社会成熟度的检验。公众的讨论并未陷入极端对立,而是逐渐转向“制度能否兼容多元”的理性思考。

政府的及时回应,也展现一定的治理弹性。政策修正并非退让,而是社会反馈的一种吸纳。当舆论能促使行政机制调整,便意味着民主沟通正在运行。

华小礼堂禁酒令撤回的背后,是教育、文化与政策之间的微妙平衡。它提醒我们,社会的多元不仅是表象,更是一种需要持续被理解与尊重的现实。若政策能在沟通中成长,社会才能在信任中前进。也许,真正值得庆幸的,不只是“禁酒令撤回”,而是马来西亚在一次风波中看见了制度进步的机会。

你认为这次政策的转向是否意味着政府更懂得倾听?欢迎在留言区分享你的看法,让我们一起思考多元社会中教育与文化的平衡之道。